Al paso que su inteligencia iba desenvolviéndose, sentía él crecer siempre más y más la necesidad de atender a la oración, recogiéndose más de lo que lo sufría la edad, en el pensamiento de la presencia de Dios. Y no eran sus oraciones un vano sonido de palabras que repitiese por imitación, cual suele acaecer en los niños, sino actos que, ayudado de la gracia, acrecentada por don particular antes de tiempo, hacía él con toda la atención de la mente y el afecto de su corazón. Para él, casi todas las horas del día y, más adelante, muchas también de la noche, no conocieron los intervalos infructuosos del ocio.

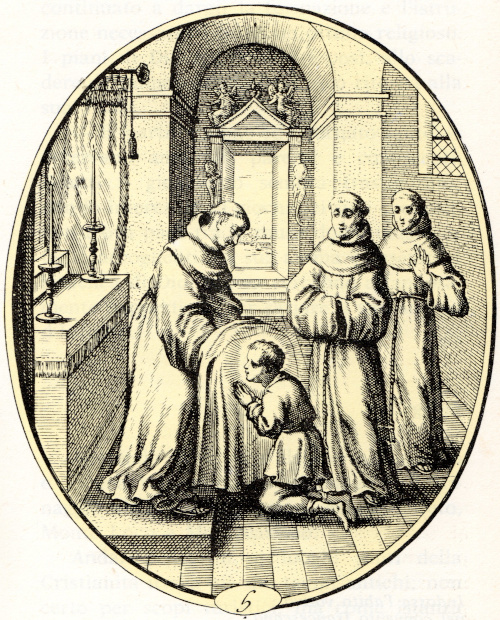

Absorto en la oración, semejaba uno de aquellos espíritus que el Señor por sí mismo educa para que se eleven hasta El y vivan en la adoración, en las delicias inefables de las visiones y de los amorosos latidos de su divino Corazón. Sentía vivísima alegría en el irse mañana y tarde a la iglesia, donde asistía de rodillas a los divinos oficios, por los que sentía irresistible atractivo, y oía con gran avidez la palabra de Dios que entendía y retenía de memoria. Pero su devoción más viva y más tierna era para Jesús Crucificado y para la celestial Madre, a quienes honraba con especiales obsequios, y que desde entonces llegaron a ser los amores más ardientes de su alma para toda su vida…

Este muchacho, tan puro y mortificado, adornábase de aquellas virtudes que más resplandecieron en la vida doméstica del divino Infante: obediencia, humildad y mansedumbre. […] Ciertamente era él una de esas criaturas privilegiadas de quien habría podido repetirse lo que de S. Buenaventura, todavía muchacho, solía decir su célebre maestro Alejandro de Halles: «Parece que Adán no haya pecado en él». Hermosas palabras en que descubro delineado el retrato moral de este niño inocente que, hermoseado siempre con la gracia santificante, como afirman a una nuestras fuentes históricas, tuvo sencillez de entendimiento, bondad de corazón, docilidad y firmeza de voluntad y viveza de ingenio en la santa alegría que nace en el alma de sentirse unida con Dios.

Juntábase a estas dotes interiores la singular modestia de continente, la ingenuidad de sus modales, la serenidad, la gracia de su rostro, que se captaban la afición y el amor de cuantos se le acercaban, los cuales sentían como que se exhalaba de él la luz y el aroma de una pureza y de una bondad nada comunes. Tan extraordinario conjunto de cualidades interiores y exteriores no podía menos de justificar plenamente el presagio que hacían todos de su santidad con las palabras evangélicas: ¿Quién pensáis ha de ser este niño?

ROBERTI G., San Francisco de Paula. Historia de su vida, pp. 37-40.